Album der Woche:

Heute mal Physik: Das Hookesche Gesetz ist eine Regel, die beschreibt, wie sich elastische Körper verhalten, wenn Kraft auf sie einwirkt. Je stärker diese Kraft, desto mehr wird das Material, zum Beispiel Stahlfedern oder Gummibänder, ausgedehnt oder zusammengedrückt. Na schön. Aber warum heißt jetzt das zweite Album der US-amerikanischen Musikerin KeiyaA »Hooke’s Law«?

Vielleicht weil sich das Leben der jetzt 33-Jährigen nach dem überraschenden Erfolg ihres Debütalbums »Forever, Ya Girl« vor fünf Jahren anfühlte wie eine einzige Knautschzone. Die in Chicagos South Side geborene New Yorkerin fühlte sich von Kräften außerhalb ihrer Kontrolle derart bedrückt und gestaucht, dass sie in eine Art depressive Schockstarre verfiel. Szene-Promis wie Solange, Jay-Z und Moses Sumney outeten sich als ihre Fans, die Kritik jubelte: Der Druck, ein neues, genauso gutes oder noch besseres Album nachzulegen, war zu hoch.

Durch die Arbeit an ihrer neuen Musik hat sich diese depressive Verkrampfung nach und nach gelockert. Vieles auf »Hooke’s Law« klingt daher vordergründig entspannter und souveräner als die Stresserfahrungen, die dem elektronischen, nun ziemlich lässigen Jazz- und R&B-Flow des Albums vorangingen. Unter der im Soundspiel analoger Synthesizer, Videospielsounds und Autotune-Vocals lustig pluckernden und glucksenden Oberfläche, zwischen beruhigenden Chören und zumeist gemächlich klappernden Beats lauert ein immer noch hart gepresster Federkern aus Frustration, Ärger und Wut.

Zu dieser irritierenden, aber auch aufregenden Spannung des Albums gehört zudem, dass KeiyaA sich laut eigener Aussage beim Komponieren von der Emo- und Hardrockmusik inspirieren ließ, die sie in ihrer Jugend leidenschaftlich konsumierte. So kommt es, dass die elegante Oberfläche eher dem Prog-Jazz-Sound von Thundercat und Flying Lotus entspricht, darunter aber ein lautstarkes Herz aus Nu-Metal pocht – auch wenn man es nicht direkt heraushört.

Weniger abstrakt sind die Texte, in denen KeiyaA, die eigentlich Chakeiya Richmond heißt und ihre Musik selbst schreibt, spielt und produziert, allerlei Ärger über prekäre Mietverhältnisse, Konsumwahn und die Illusionen des Ruhms Luft macht. »Stupid Prices« und »This Time« beschweren sich poetisch und mit schönen Harmonien über die andauernde Marginalisierung schwarzer Frauen. Immer wieder setzt sie einzelne Phrasen und Verse aus dem kontroversen Spoken-Word-Rant »Dope« des Bürgerrechts-Poeten Amiri Baraka in einzelne Tracks. Es sind subtile, aber wirkungsvolle Statements.

In »I H8 U« kriegen ihr Vermieter und das ganze pervertierte Mietensystem in New York eine schlecht gelaunte Breitseite ab: »The whole system ist a scam/ The poor suffering is the plan«, klagt sie ganz im Sinne ihres neuen Bürgermeisters Zohran Mamdani, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Wohnsituation zu entspannen. »Be quiet!!!« fordert sie genervt einen Moment der Stille im ewigen, andauernden Geschnatter unserer Zeit: »Please try not to talk me to death/ I need silence«.

Der zweite Teil des Albums geht dann mit manchmal auch hektischeren, nervös zischelnden Beats und den Ultraschallgeräuschen pumpender Blutgefäße tiefer in die Verarbeitung der Depression. In »Lateeee« wird das Hookesche Gesetz auf eine in den Abgrund drehende Gemütsspirale angewendet, auf der mächtig Schmerz und Druck lastet. Am besten sei es, man lasse sie, bedürftig und durstig (»Thirsty«) wie sie ist, einfach in Ruhe. Lockt sie zu Beginn, im lasziven »Take it«, noch freigiebig mit ihrer ganzen Liebe, hält sie Zudringliche nun auf Distanz: »I didn’t come to dance, I came to fight« raunt sie mit zur Kneipenschlägerei geballten Fäusten in »Fire Sign Oath« zu panischem Drum’n’Bass-Geflirre.

Auch hier scheint sich nach und nach eine Gesetzmäßigkeit zu offenbaren: Je widerständiger und defensiver sich KeiyaA in ihren Lyrics gibt, je mehr sie sich mit ihrer ständig in Bewegung bleibenden Musik umgibt wie mit einer Schutzhülle aus flüssiger, flüchtiger Resilienz, desto nahbarer und packender wird dieses wiederum hervorragende Album. Es lohnt sich, diese außergewöhnliche, in kein Genre passende Musikerin nach fünf Jahren noch einmal neu zu entdecken. (8.2/10)

Kurz Abgehört:

Snocaps – »Snocaps«

Je mieser die Zeiten, desto mehr kuschelt man sich an die Familie: So kam es wohl auch, dass zwei der prominentesten Indierock-Schwestern der jüngeren Zeit, Katie und Allison Crutchfield, sich nach Jahren der Soloprojekte wieder zu einer Band zusammenfanden. Es ist die erste gemeinsame Sache, die die beiden seit der Auflösung ihrer Band P.S. Eliot 2011 machen. Als Schneekrönchen, Snocaps, werden sie unterstützt vom umtriebigen Gitarristen MJ Lenderman (ehemals Wednesday) und dem Produzenten Brad Cook, der mit Katie bereits an mehreren Alben ihrer eigenen Americana-Band Waxahatchee arbeitete.

Die langjährige Vertrautheit der Protagonisten vermittelt schnell ein Gefühl feierlicher Behaglichkeit und Nostalgie: »Close your eyes in the passenger seat/ Remember you can trust me«, singt Allison, zwischenzeitlich Sängerin der Band Swearin', gleich im ersten, gemächlich rollenden Song »Coast«. Ebenso griffige, gutmütig mit Tremolo, Twang und Reverb aufschäumende Rocksongs heißen »Wasteland« und »Doom«, sezieren aber zumindest nicht vordergründig die aktuelle politische Lage im Land, sondern die persönliche Bullshit-Widerstandskraft der Sängerinnen. »I could never just coast«, ist das Motto dieses One-off-Albums: Leerlauf können sie nicht, die Crutchfield-Schwestern. Zum Glück. (7.6/10)

Kadavar – »K.A.D.A.V.A.R.«

Hey, was könnte denn unser Name wohl bedeuten, wenn wir ein Akronym daraus machen? Also eigentlich nur, um Kritiker zu ärgern, weil sie dann den Titel unseres neuen Albums in Versalien mit nervigen Punkten dazwischen schreiben müssen. Ah, Bingo: »Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin«! Prima, und um die Zumutung perfekt zu machen, ist es unser zweites Album in diesem Jahr. Na danke.

Erst im Mai hatte sich die Berliner Hardrock-/Stoner-/Neo-Krautrock-Band Kadavar zusammen mit dem Produzenten und Nerven-Boss Max Rieger einem neuen Sound-Design unterzogen. Jetzt nehmen sie die Pop-Psychedelik wieder zurück und addieren zur verspielten Innerlichkeit des Vorgängers nicht nur wieder die bereits früher ausgiebig erprobten Kreissägen- und Bohrmaschinen-Riffs, sondern auch eine musikalische Beung der trostlosen Außenwelt des alllgemeinen Doom-Zeitgeists. Der offenbart sich in nervenzerrend gniedelnden und knüppelnden Proto-Metal-Monstern wie »Lies«, »Heartache«, »You Me Apocalypse« und, natürlich, dem Thrashfest »Total Annihiliation« auf wahrhaft erschreckende Weise.

Ist das ein sehr laut gespielter Witz? Könnte man meinen, wenn man »Stick It«, das beste Stück des Albums hört: »Stick it where the sun don’t shine« singt die Band darin grammatikalisch und geschmacklich gewagt, aber zumindest mit anarchischer Unverschämtheit. Alte Kadavar-Fans werden diese stilistische Rückbesinnung lieben. Aber wollten die nicht vor einem halben Jahr »nur noch ein Sound« sein? Im besten Fall ein neuer? Alles Lüge! (5.0/10)

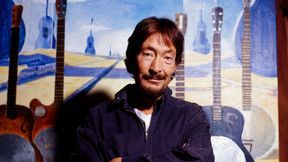

Kali Malone & Drew McDowall – »Magnetism«

Ein Generationentreffen elektronischer Avantgardisten: Der Schotte Drew McDowall, 64, ist ein Veteran des Industrial- und Drone-Sounds, den er in den Neunzigerjahren unter anderem in der Spätphase der einflussreichen Band Coil prägte. Kali Malone, 31, US-Amerikanerin, die in Schweden lebt und mit Sunn-O)))-Musiker Stephen O'Malley verheiratet ist, gilt als Göttin des experimentellen und meditativen Orgelspiels. Zuletzt veröffentlichte sie das hinreißend andächtige Album »All Life Long«, auf dem ihre repetitive Neo-Kirchenmusik von Chor und Bläsern unterstützt wurde.

Nach langjähriger Bekanntschaft und einzelnen Kollaborationen trafen sich die beiden nun vor gut einem Jahr in McDowalls Brooklyner Studio, um binnen weniger Tage die Tracks von »Magnetism« aufzunehmen – die gar nicht so esoterisch und sakral klingen, wie man es hätte vermuten können. Stattdessen herrscht in den fünf Stücken ein strenger, fast wissenschaftlicher Formalismus, der aber umso mehr verzückt: Einzelne Töne werden am Modular-Synthesizer oder an der Orgel angeschlagen, dann lauscht man dem Nachhall dieser analog erzeugten Drones, wie er sich in die Ewigkeit windet und vibriert.

Es gibt im Verlauf des Albums immer mehr Modulationen, es wird bis zum elfminütigen Finale »A Sound That Is Alive« lauter, schroffer und intensiver, aber es passiert nie mehr, als dass Töne und Klänge verhallen. Reverberation heißt dieser Effekt im Englischen, auf Deutsch hat das Verb reverberieren neben der klanglichen noch eine physikalische Dimension des »Zurückstrahlens«, etwa von Wärme. Das passt gut zu der tröstenden Funktion dieser simplen, aber effektiven Musik: »Nothing Here Is Lost« heißt das erste, noch reduzierte, tastende und im Zwielicht ahnende Stück: Nichts ist verloren, solange es im Heizungskeller noch beruhigend summt und brummt. (8.0/10)